Pour se développer harmonieusement, les légumes ont, comme tout le vivant, besoin d’une alimentation en eau «correcte», c’est à dire adaptée à leurs besoins physiologiques : «ni trop ni trop peu ».

Donc en cas d’excès d’eau, le paysan-maraîcher doit s’adapter… par l’utilisation des outils appropriés !

De même, il doit se prémunir des nuisances potentielles des surfaces ou circulations de l’amont et aménager ses parcelles.

Mais, au fond, pourquoi donc ??

=> Parce que de tous temps, l’enjeu de la production alimentaire aura été de tenter de limiter au mieux le risque de « disette » qui était provoquée par la conjonction

- du retard des premières récoltes pour cause de météo défavorable à l’établissement ou au développement des premiers semis,

- de l’épuisement des stocks alimentaires hivernaux (céréales, légumes-racine, légumineuses à graines…) insuffisants.

D’où l’expression « c’est la fin des haricots » dont nos « civilisations » locales et contemporaines ont eu tendance à oublier le sens…

Malgré l’évolution des techniques de production – et surtout de conservation – le phénomène s’y perpétue un peu, [1]chez nous bien sûr dans des proportions bien moins terribles que pour la majorité de l’humanité : c’est ce que les maraîchers nomment « la soudure » .

=> « Dame Nature » a ainsi conçu les choses de la vie que, pour se développer,

- le végétal a besoin de bonnes racines,

- les racines ont besoin d’un sol aéré, assez réchauffé, modérément humidifié.

Et c’est bien connu : l’eau dans le sol en chasse l’air, ce qui provoque… des asphyxies (élémentaire, mon cher Watson !).

Ces exigences « botaniques » expliquent cette loi naturelle qu’il est très difficile – voire impossible – de faire pousser correctement, pour nourrir toute l’année [2]les Biaux Jardiniers ne sont pas des intermittents du maraichage, de beaux légumes, «n’importe où».

- L’excès d’eau en fin d’hiver / printemps dans les terres empêche dans un premier temps le jardinier de préparer la terre.

- Puis quand (si) les légumes ont été semés ou repiqués, l’excès d’eau empêche les racines de s’implanter correctement, c’est à dire de descendre à leur profondeur physiologique.

- La faiblesse du système racinaire provoque les difficultés d’alimentation, donc de développement : la plante “peine”, elle est sensible aux maladies.

- Plus tard en saison, munie d’un système racinaire superficiel, la culture résiste très mal à la sècheresse.

Le drainage permet d’éliminer l’eau en excès, donc

- au sol de se réchauffer,

- aux micro-organismes de mieux se développer,

- aux racines de descendre correctement en profondeur,

- et ainsi aux légumes de mieux se comporter au sec.

Le paradoxe n’est ainsi que apparent : un sol drainé permet d’économiser l’eau l’été.

*

Ainsi, de tous temps, les maraîchers ont eu tendance à s’installer sur les terres riches d’alluvions, les limons sableux amenés par les crues de certains fleuves et rivières, ou sur des terres de marais asséchés, d’où le nom de maraîcher donné dès le XVIII ème aux paysans qui y cultivaient des légumes.

Dans ce que les géologues nomment « le fossé bressan », le traditionnel bassin maraîcher du Louhannais dans lequel nous vivons et travaillons ne fait pas exception : il y a de «bonnes terres à jardin » pas loin de la Seille, rivière de 100 km

née dans le Jura, et canalisée sur 39 entre Louhans et La Truchère. Tout plein de détails sur son histoire et son milieu par ICI.

La Seille sort de son lit régulièrement. Jusqu’à parfois s’approcher très près de notre ferme, juste en bas du jardin.

Notre jardin, bien que hors zone régulièrement inondable, est donc facilement gorgé d’eau en fin d’hiver, ce qui empêche le réchauffement et l’aération du sol, donc son fonctionnement, et ainsi retarde beaucoup la nouvelle période de production en plein champ.

Au cours de l’histoire de l’agriculture, les excès d’eau ont traditionnellement été corrigés par le modelage du sol :

soit visant à surélever la partie de terre sur laquelle les graines seront déposées au semis : labour en billons traditionnels, et modelage des parcelles par le travail en ados toujours dans le même sens, création des « basses » de la Bresse bourguignonne, etc… La création d’ados (ou buttes) est aussi le corolaire de l’arrosage à la raie, par exemple dans le Midi.

Le travail en «planches permanentes» que nous avons mis en place sur notre jardin progressivement depuis le tout début des années 2000 est aussi, accessoirement, une manière de surélever le sol de culture : par des buttes permanentes.

soit visant à creuser pour capter et évacuer l’eau : fossés en amont de la parcelle cultivée, ou régulièrement répartis sur la parcelle perpendiculairement à sa pente (cf usage de la rigoleuse, qui n’est pas comme on pourrait le croire une machine qui s’amuse beaucoup mais un outil qui crée de petites rigoles pour l’écoulement des eaux de surface).

Les maraîchers des siècles passés ont complété ces techniques par le drainage avec poterie qui a été utilisé notamment dans la plupart des parcelles maraîchères des ex ceintures vertes des grandes villes (parcelles maintenant enfouies sous béton et bitume pour artificialisations verticales ou horizontales). Il s’agissait d’enterrer bout à bout de petits tubes de terre cuite en fond de tranchée creusée à la main (…) et d’en évacuer l’eau ainsi recueillie par un fossé d’écoulement.

Plusieurs parcelles de maraîchers de notre commune ont bénéficié de cette technique qui a cependant plusieurs inconvénients :

- l’impossibilité de creuser profond pour limiter la largeur de terre bouleversée par ce travail oblige à faire des tranchées rapprochées donc nécessitant beaucoup de drains tout en n’apportant qu’un résultat moyen dû à la faible profondeur des drains;

- et bien sûr travail manuel très exigeant ! Une machine adaptée était fabriquée en Grande Bretagne dans les années 60.

Notre jardin est donc lui aussi drainé.

Ah bon ? Vraiment ?? Parce que le drainage, c’est bio ???

La technique du drainage des terres agricoles est fréquemment contestée dans les milieux écologistes (les paysans bio en sont d’ailleurs une variété quotidiennement et concrètement engagée… et terre à terre !) ce qui se comprend parfaitement quand on voit les conséquences de certaines réalisations. Mais il nous semble qu’il vaut mieux aller un peu plus loin dans la réflexion pour comprendre l’ensemble du problème.

Qu’est ce que l’on peut reprocher au drainage en général ? Principalement deux choses :

- au point de vue plutôt local : permettre la transformation de prairies inondables en terres de culture (souvent monoculture de maïs) ce qui y génère érosion et pollutions chimiques. Et participe à la création d’embâcles en cas de crue.

- au point de vue plutôt global : accélérer le cycle de l’eau en envoyant direct au fossé des eaux qui sinon auraient eu le temps de s’infiltrer, ce qui participe à l’assèchement de la nappe phréatique, et ce tout en aggravant les phénomènes de crues en aval.

Dans ces conditions, comment nous, paysans bio, pouvons donc drainer nos parcelles de jardin ?

1 – Parce que nos parcelles de jardin ne sont pas d’anciennes prairies permanentes inondables, drainées pour pouvoir les labourer. Ce sont d’anciennes terres de polyculture élevage hors de zone inondable, dont le sol limono-sableux a une vocation maraichère, raison pourquoi le circuit collectif d’arrosage des maraîchers les dessert depuis plus d’un demi siècle.

2 – Parce que sur notre ferme maraîchère, les eaux de drainage ne sont pas envoyées aux fossés.

Valoriser une zone humide

Nos eaux de drainage, effectivement, nous les collectons dans un grand bassin creusé dans une parcelle en dessous du jardin, trop humide pour la culture, et en partie inondable. Nous l’avons créé quand nous avons drainé pour préparer la mise en culture lors de notre ré-installation à Sornay, en 1995.

Il a été dimensionné de telle façon qu’il ne soit jamais à sec l’été, mais que en période humide, le trop plein se répartisse sur l’ensemble de la parcelle sans jamais être raccordé au réseau des fossés. Donc sans jamais aller directement – et rapidement – à la rivière : l’eau a le temps de s’infiltrer lentement vers la nappe.

Ainsi notre opération

drainage, qui accélère le cycle de l’eau au jardin

+ plus

stockage, qui le ralentit dans la parcelle en dessous,

_________________________________________

= égale au total une intervention à somme nulle sur le cycle de l’eau à l’échelle de la ferme et de son activité agricole.

Ce choix de principe avait séduit Jean-Claude, technicien agricole « drainage » de l’époque, qui, comme le Biau Jardinier Canal Historique, pensait que cette pratique aurait pu être en partie subventionnée pour ses avantages écologiques, et aurait favorisé une meilleure compréhension du drainage. Mais…

- ni un technicien agricole de CUMA déjà bien chargé en travail de bureau comme de terrain,

- ni un Biau Jardinier en cours de ré-installation sur une nouvelle ferme, continuant ses marchés tout en auto-construisant un grand bâtiment bio-climatique

n’eurent le temps et l’énergie de porter le dossier auprès des décideurs… [3] ce qui est un travail plutôt sollicitant, et au résultat… aléatoire Dommage, mais à l’impossible, nul n’est tenu ! Nous avons donc assumé financièrement seuls ce choix écologique et bénéfique pour la toute société. « Consolation », ça n’est bien évidemment pas le seul bénéfice pour toute la société que les paysans bio financent seuls !!

Peut-être, un jour lointain, prise de conscience écologique et besoin de relocalisation alimentaire aidant, une telle mesure d’aide se mettra-t-elle en place ?? Peut-être… peut-être : « le pire n’est pas toujours sûr ».

Avec les conditions très humides autour de ce bassin, des aulnes glutineux (arbres très riches en faune auxiliaire prédatrice de principalement pucerons et araignées, donc bien utile à nos cultures) se sont spontanément implantés tout autour du bassin.

Cette zone humide attire une grande diversité de plantes, insectes, batraciens, oiseaux, qui participent à l’équilibre biologique de notre ferme. Y pratiquer, pas forcément tous les ans, des fauches tardives et sélectives de l’herbe permet d’entretenir la diversité de ce milieu. Cette prairie inondable n’a pas vocation à se transformer en forêt ! Ce qui n’empêche pas d’y faire un peu de bois pour la maintenir en état de prairie => lire détails par ICI

Alors ? Drainons Bio !

Même si des désastres comme celui ci, dans une parcelle à l’époque non drainée, ne se sont heureusement pas produits tous les ans, on peut sans hésiter affirmer que le drainage de nos jardins n’était pas un luxe…

Notre pratique du drainage

Le drainage consiste à

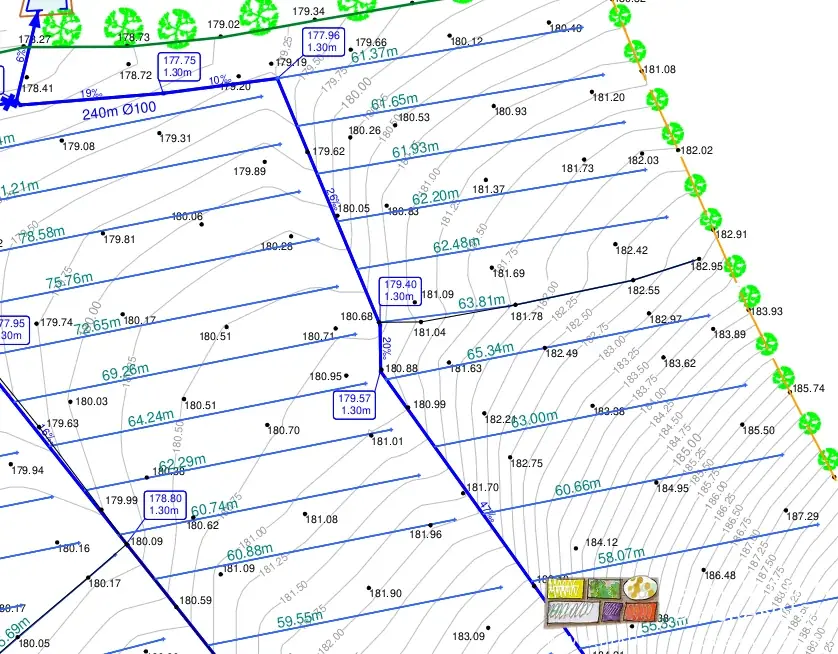

- poser à bonne profondeur (déterminée par la topographie des lieux)

- et selon une pente régulière, des drains (tuyaux finement percés)

- dont le but est de capter l’eau en excédent,

- de l’amener dans des collecteurs

- qui débouchent dans un émissaire.

Et dans notre Biau Jardin de Grannod, l’émissaire, c’est le grand bassin de rétention qui peut éventuellement déborder dans une prairie inondable mais n’est raccordé à aucun fossé d’évacuation.

Nos chantiers de drainage ont été confiés à la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) ASTER qui avait précédemment drainé les jardins de notre première ferme de Cercot – Moroges au début des années 80. [4]Merci à eux d’avoir réalisé ces très petits chantiers, de plus chez des néo-ruraux en Bio ! qui bien sûr et selon les expertises des syndicat majoritaire, banque et autres structures de … Continue reading

1995

Les parcelles où nous cultivons nos carrés de jardin sont maintenant drainées. Le chantier a été réalisé par la CUMA ASTER en plusieurs temps :

- le premier en 1995 préparant depuis la Côte Chalonnaise notre réinstallation à Sornay,

=> plus de détails illustrés à venir, l’archéologue chargé de comm’ y travaille.

2009

Deuxième drainage en 2009, quelques années avant sa mise en culture : introduire dans notre rotation une nouvelle parcelle de jardin pour continuer notre culture bioEXtensive tout en assurant des paniers copieux et très variés à nos amapiens lyonnais.

=> Plus de détails illustrés par ici.

2018

Suite à l’installation de Matthieu, une parcelle adjacente a été partiellement drainée en 2018 pour répondre à la demande de nos abonnés de paniers qui souhaitent avoir plus d’aromates et légumes de printemps.

=> Plus de détails illustrés par ici.

2023 / 2024

La mise en culture progressive et partielle de deux des parcelles issues de la ferme du château avait permis d’aborder sereinement la vente à BioàPro et aux cantines, et par la même de sécuriser les emplois salariés de la ferme. Les années 2023 / 2024 ont vu la réalisation de leur drainage pour y sécuriser au mieux notre maraîchage de plein champ. Ces chantiers ont été réalisés par l’entreprise Chalumeau.

2023

Le but de ce drainage à relativement grand écartement (10 et 15 mètres) était aussi de solutionner les problèmes posés par les poches d’eau dispersées sur cette grande parcelle hétérogène.

Les aspects généraux sont décrits dans cet article ICI

Toute la réalisation est détaillée en photo par ICI

2024

Sur la parcelle du Pioché, nous avons fait réaliser en 2024 un drainage maraîcher, c’est à dire des drains posés à espacement rapproché (8 mètres) et recouverts de gravier.

Nombreuses photos explicatives DANS CET ARTICLE ICI !

Aménagement de talus planté

Le talus boisé présent en rupture de pente entre les parcelles du Pioche et celle des Sablons, nous l’aménageons en 2025.

Tout plein de photos explicatives dans cet article du blog du jardin.

(À SUIVRE…)

=> Parce que bien sûr, la ferme maraîchère du Biau Jardin de Grannod est à suivre ! Et le blog est là pour çà : chaque mercredi y sont accessibles nos actus jardinières de la semaine !

*

Notre série autour des « histoireS d’eau »

Drainage et arrosage sont deux des mamelles du maraîchage

Stop la maltraitance végétale !

disponible en replay 2 saisons :

* * * * *

| ↑1 | chez nous bien sûr dans des proportions bien moins terribles que pour la majorité de l’humanité |

|---|---|

| ↑2 | les Biaux Jardiniers ne sont pas des intermittents du maraichage |

| ↑3 | ce qui est un travail plutôt sollicitant, et au résultat… aléatoire |

| ↑4 | Merci à eux d’avoir réalisé ces très petits chantiers, de plus chez des néo-ruraux en Bio ! qui bien sûr et selon les expertises des syndicat majoritaire, banque et autres structures de l’agriculture conventionnelle n’avaient aucun avenir |